Un vecchio proverbio dei paesi anglofoni dice:

“One man’s trash is another man’s tresure”, cioè quello che per qualcuno è

spazzatura, per altri è un tesoro. Da quando si è trasferito a New York, l’artista

tedesco Lothar Osterburg sembra aver fatto di questo detto il suo motto,

raccogliendo materiale di scarto che accumula nel suo studio per creare le

sculture e le scenografie alla base delle sue opere.

“Il laboratorio è pieno di roba in attesa

di essere riciclata”, dice Osterburg rovistando fra scaffali traboccanti di

oggetti trovati per strada.

Lo spazio in cui lavora in un’ex fabbrica

di Brooklyn è un luogo a metà strada fra la bottega dell’artigiano, il deposito

del robivecchi e l’atelier dell’artista: le opere finali prodotte da Osterburg

sono heliogravure, sofisticate fotoincisioni ottenute con una tecnica inventata

nell’Ottocento. Prima di arrivare a creare le stampe però, l’artista tedesco

cura personalmente tutto il processo, costruendo, fotografando, incidendo e

stampando le immagini su carta. Da solo, senza l’aiuto di assistenti, questo

incisore-scultore arriva a produrre solo poche immagini all’anno. Ma è contento

così.

“Mi considero un po’ come un artista

rinascimentale”, ammette Osterburg in un inglese che tradisce ancora le origini

teutoniche, nonostante viva negli Stati Uniti da più di venticinque anni.

“Voglio avere il pieno controllo del processo creativo. Per questo amo fare

tutto con le mie mani”.

Così il tappo di metallo di un vasetto da

conserva diventa la ruota di un carro, le pagine di un’enciclopedia si

trasformano in vagoni della metropolitana, gli stuzzicadenti in pali della

luce. I dettagli sono spesso sfumati e le forme bizzarre degli oggetti

ritrovati lo aiutano a infondere vita alle immagini.

|

| In preparazione di Zenobia |

“Qualsiasi paesaggio contiene forme che la

nostra mente non riesce a identificare, come lo sporco accumulato lungo la

strada. Noi tendiamo a ricordare solo ciò che riconosciamo. Ma sono proprio i

dettagli sconosciuti a dare carattere ai ricordi”.

I suoi modellini riproducono spesso

strutture architettoniche in scala ridotta. E le stampe finali hanno un tratto

onirico, con l’uso di sfuocati e l’obiettivo fotografico sistemato nel mezzo

della scena, come a rappresentare il punto di vista di un passante. La

prospettiva che ne risulta è sfalsata e maschera le proporzioni reali, creando

un mondo fiabesco.

“Questa tecnica funziona bene con temi

nostalgici, fantasie di mondi sospesi fra passato e futuro”, sottolinea

l’artista cinquantenne, titolare di una borsa di studio della Guggenheim

Foundation.

I paesaggi di una New York fatta di

traffico e viadotti, le città invisibili immaginate da Italo Calvino nel libro

omonimo, le architetture fantastiche delle Carceri di Giambattista Piranesi

sono fra le fonti da cui Osterburg trae ispirazione. I suoi modellini sono vere

e proprie scenografie e spesso l’artista le sfrutta per realizzare video, come

quello che presenterà questo mese a New York, nato da una collaborazione con la

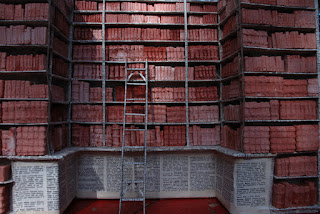

moglie, la compositrice Elizabeth Brown, e intitolato A Bookmobile for Dreamers. Anche i libri sono una presenza

ricorrente nelle sue opere (l’ultima mostra tenuta a New York a febbraio

s’intitolava Library Dreams and

Yesterday’s City of Tomorrow).

“Sono affascinato dai libri, perché

rappresentano un’idea di scoperta che va scomparendo. Oggi i computer e la

tecnologia ci permettono, in teoria, di farne a meno. Senza i libri, però, si

perde parte del piacere e della sorpresa legati alla scoperta”.

In un’epoca in cui sempre più spesso gli

artisti si affermano solo grazie alle loro idee, lasciando la realizzazione

delle opere a stuoli di assistenti, Osterburg è una mosca bianca.

“Mi piace occuparmi di tutto il processo

per realizzare un’opera. Più che la meta finale, m’interessa il percorso

intrapreso per raggiungerla”.

Anche per questo l’artista ha sempre

preferito concentrasi su oggetti di propria creazione, invece che trovare

modelli reali o già esistenti.

E dire che da giovane i suoi insegnati lo

avevano definito pigro. Dopo il liceo, Osterburg sognava di iscriversi al

conservatorio. Allora suonava il contrabbasso e voleva diventare musicista.

Subito prima della fine della scuola, però, il suo insegnante di musica aveva

convocato i genitori per consigliargli di far cambiare idea al figlio. A suo

parere il ragazzo non si applicava abbastanza ed era chiaro che non sarebbe

arrivato mai lontano nel mondo della musica. “Al momento fu un duro colpo da

digerire, ma poi si rivelò la cosa migliore che potesse capitarmi”.

|

| Modellino di preparazione per Bookmobile for Dreamars |

Abbandonata l’idea del conservatorio, Osterburg

decide di iscriversi a una scuola d’arte dove comincia ad interessarsi di

incisioni e fotografia.

“Finalmente capì cosa significa perdere il

senso del tempo e lasciarsi completamente assorbire da quello che si sta

facendo”, ricorda. “Un’esperienza che non mi era mai successa in tutti le ore

passate a esercitarmi suonando”.

Poco dopo la fine dell’università, vince

una borsa di studio per San Francisco e lì comincia a lavorare realizzando

stampe e incisioni per altri artisti.

“Il printmaker è il gradino più basso

nella categoria dell’artista. Molti considerano questo lavoro solo come

un’attività artigianale”.

All’inizio degli anni Novanta, l’artista

francese Christian Boltanski gli chiede di realizzare delle stampe con la

tecnica della heliogravure, o fotocalcografia al bitume, considerata il più complesso

dei procedimenti fotomeccanici derivati dalla sperimentazione fotografica di

fine Ottocento. Questa tecnica consiste nel riportare un’immagine fotografica

su una lastra di rame preparata con acidi, per poi trasferirla su carta. La

heliogravure è stata in voga fino ai primi anni del Novecento, ma oggi sono

rimasti in pochissimi ad utilizzarla. L’esecuzione è laboriosa, ma il risultato

è di grande impatto visivo, con toni morbidi e vellutati. Da allora Osterburg

si è specializzato in questa tecnica e ha prodotto un vasto repertorio

d’immagini dalle atmosfere surreali e grottesche che richiamano le opere di

Piranesi.

“Mi sono sempre identificato molto con

l’artista italiano”, conferma Osterburg. “Siamo entrambi incisori e per anni

anche lui fu costretto a guadagnarsi da vivere stampando opere d’altri”.

Un altro aspetto che accomuna i due

artisti, è la tendenza a ritornare sulle proprie opere nel tempo. Piranesi

modificò più volte le lastre delle Carceri. Anche Osterburg spesso rimette mano

ai modelli e alle sculture che ha già fotografato per realizzare nuove

composizioni. Oppure, dopo aver stampato una lastra, ritorna a inciderla col

bulino per ricavarne immagini differenti.

“Tendo a pensare che le mie opere siano in

continua evoluzione. Essendo interessato al percorso più che al traguardo, mi

piace l’idea di estendere il viaggio all’infinito”.

Nessun commento:

Posta un commento