| |||

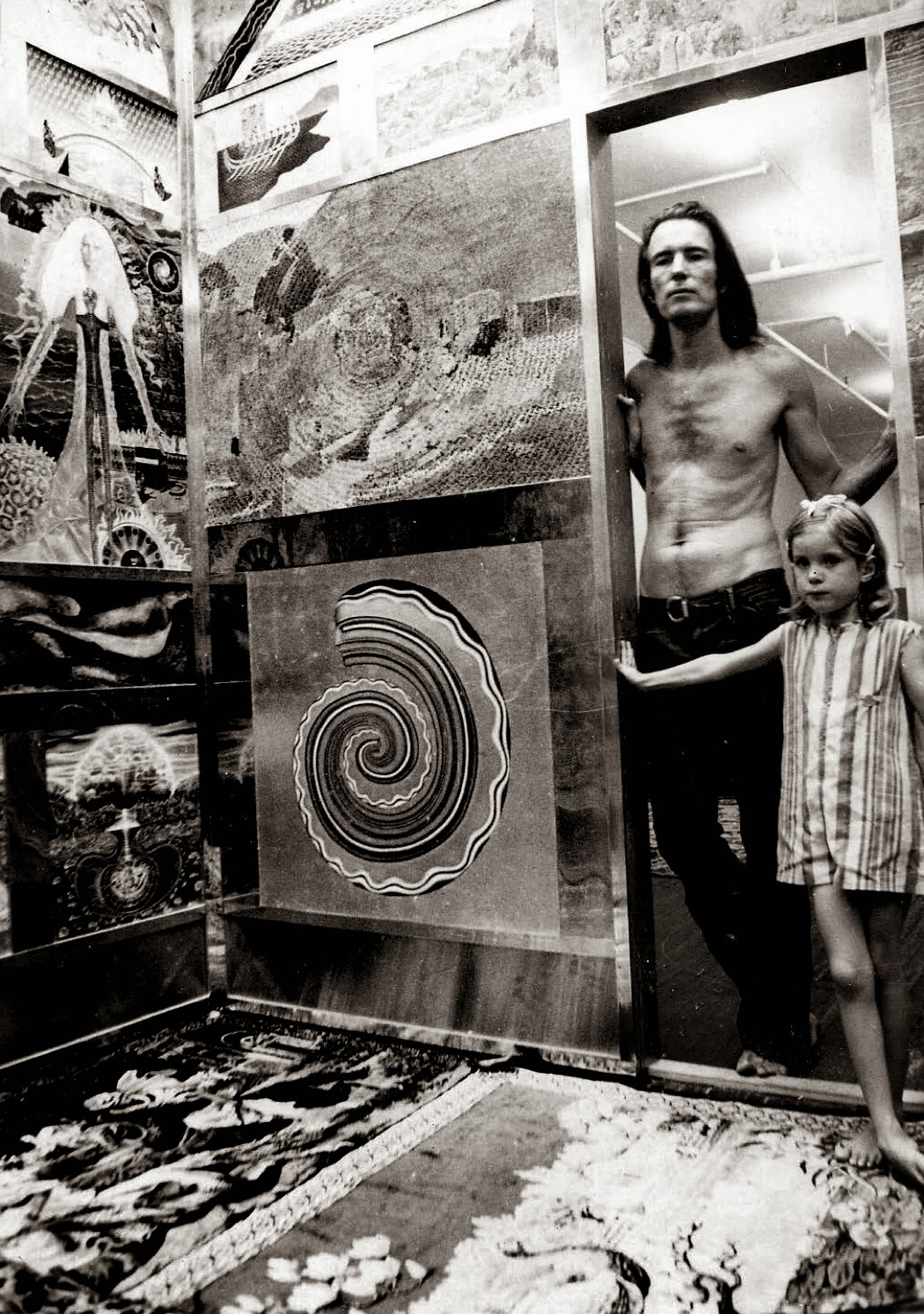

| Klarwein and his daughter inside the Aleph Photo by Caterine Milinaire |

“Sono il più famoso fra gli artisti sconosciuti”,

ripeteva spesso ironico Mati Klarwein. I quadri del pittore tedesco scomparso

nel 2002 sono apparsi sulle copertine di alcuni degli album più venduti degli

anni Settanta: Abraxas di Carlos Santana, Bitches Brew di Miles Davis e Last

Days and Time degli Earth, Wind&Fire. Gente come Jimi Hendrix, Jackie

Kennedy e Brigitte Bardot erano suoi ammiratori. Ma fra il grande pubblico il

suo nome resta quasi sconosciuto. Così come il suo capolavoro più rappresentativo,

l’Aleph Sanctuary, una stanza con pareti e soffitto composti da 68 quadri fatti

dal pittore nel corso di 10 anni.

Klarwein nasce ad Amburgo nel 1932 da

padre ebreo polacco e madre cattolica tedesca. Con l’avvento delle leggi

razziali naziste si trasferisce a Gerusalemme, ma poco dopo lo scoppio del

conflitto arabo-israeliano, rientra in Europa per studiare all’Accademia delle

Belle Arti di Parigi e poi con Fernand Léger. Questa formazione classica gli

permette di cominciare a lavorare come ritrattista. Ma è l’incontro con il

pittore austriaco Ernst Fuchs, che lo introduce al surrealismo di Dalì e

Buñuel, a incendiare la creatività di Klarwein.

Tanto che, quando si trasferisce a New York a metà degli anni Sessanta, il pittore comincia a realizzare i quadri visionari e coloratissimi che lo trasformano in uno dei principali punti di riferimento per l’arte psichedelica. E’ qui che dipinge le grandi tele che compongono l’ossatura della sua installazione più memorabile, l’Aleph Sanctuary.

Tanto che, quando si trasferisce a New York a metà degli anni Sessanta, il pittore comincia a realizzare i quadri visionari e coloratissimi che lo trasformano in uno dei principali punti di riferimento per l’arte psichedelica. E’ qui che dipinge le grandi tele che compongono l’ossatura della sua installazione più memorabile, l’Aleph Sanctuary.

Questi quadri sono ispirati a passaggi

biblici, arricchiti da abbondanti riferimenti sessuali: Crucifixion (1963-65) è

un albero formato da un groviglio corpi copulanti; Nativity (1962) mescola

simbologie di religioni orientali con donne nude e funghi atomici; Grain of

Sand (1963-65) è un pantheon provocante dei personaggi più disparati: da Ganesh

a Marilyn Monroe, da Ray Charles a Socrate.

|

| Inside the Aleph Sanctuary, courtesy of Mati Klarwein Legacy |

Inizialmente Klarwein cerca senza successo

di vendere le tele singolarmente. Finché un giorno decide di assemblarle per

creare un’installazione all’interno del suo studio-loft sulla 17esima Strada.

Ai tempi il pubblico era abituato a vedere opere appese alle pareti e l’idea di

creare una stanza fatta di quadri è piuttosto rivoluzionaria.

“Voglio divenire un catalizzatore del

divino e il modo migliore per cominciare è costruire uno spazio concentrato, un

santuario. Ho deciso di creare un cubo di tre metri che chiamerò l’Aleph

Sanctuary”, racconta Klarwein nel suo libro Collected Works. “Creare un tempio

è difficile, un po’ come partorire e rifarsi il naso nello stesso giorno, ma

come Eichmann io non posso far altro che obbedire agli ordini del nostro Fuhrer

universale che siede sul suo trono dorato”, aggiunge ironico.

Klarwein è spirituale ma non religioso nel

senso classico del termine. Le esperienze in Germania e Palestina gli hanno

insegnato a diffidare degli estremismi, spingendolo ad aggiungere al suo nome

quello musulmano di Abdul per sottolineare il bisogno di riconciliazione.

“Sono mezzo tedesco e mezzo ebreo, con

un’anima araba e un cuore africano”, scrive nel libro Improved Paitings.

Anche chi ha vissuto l’Aleph da vicino

ritrova una sorta di spiritualità ecumenica nell’opera del pittore.

“Lo chiamava santuario perché raccoglieva

la sua arte migliore ed era un luogo di raccoglimento dove aprire la mente”,

ricorda Caterine Milinaire, compagna di Klarwein nel periodo in cui l’Aleph

dominava il suo atelier, attirando gente come Jimi Hendrix e Timothy Leary a

meditare al suo interno.

Klarwein non ha mai fatto segreto della

sua passione per le droghe psichedeliche e certo entrare nell’Aleph in acido

deve essere stata un’esperienza unica.

“Era come avere davanti agli occhi una

costante esplosione di fuochi d’artificio”, ricorda Milinaire, che passò un

inverno dormendo con Klarwein nell’Aleph perché il resto del loft era troppo

freddo. “Era un posto fantastico per sognare”.

Ma l’idea di costruire un tempio ha anche

un significato personale per l’artista. Il padre architetto fu l’autore della

Knesset, il parlamento israeliano a Gerusalemme.

|

| Plexiglass reproduction (1990s), courtesy of Mati Klarwein Legacy |

“L’unica cosa che potevo fare per

superarlo era costruire qualcosa di più grande, un nuovo tempio di

Gerusalemme”, scrive l’artista.

L’Aleph è smontabile ed è concepito come

una struttura nomade, quasi a ricalcare la biografia del suo autore, che ha

viaggiato in tutto il mondo e vissuto in almeno cinque paesi diversi,

trascorrendo gli ultimi anni della sua vita nell’isola di Maiorca.

La prima volta che si sposta da New York,

l’Aleph è spedito all’Università del Colorado nel 1971, dove gli studenti si

autotassano per installarlo nell’ateneo. Lì è notato da un curatore che decide

esporlo nel museo di Santa Barbara. Ai tempi la città californiana era molto

conservatrice e l’arrivo dell’opera crea scalpore, costringendo il direttore

del museo a mettere una guardia all’ingresso e proibire l’entrata ai minori.

L'Aleph torna poi a New York, dove viene ospitato in uno spazio sulla 77esima

strada, a un passo dalla mitica galleria di Leo Castelli. A quel punto ha

acquisito una certa fama fra gli esperti e sono molte le gallerie che

vorrebbero esporlo. Klarwein, però, si trova in ristrettezze economiche ed è

costretto a vendere alcuni dei quadri che lo compongono. Per un periodo i

collezionisti lasciano che i loro quadri viaggino con l’Aleph, ma verso la fine

degli anni Settanta lo costringono a smontarlo. E’ un momento triste, ma

Klarwein lo prende con filosofia.

“Anche se il tempio è stato smontato e

venduto a pezzi, continuerà a vivere nella memoria di quelli che l’hanno

visto”, scrive nel 1988.

Pochi anni, però, davanti alla possibilità

di ricostruire il santuario con riproduzioni in plexiglass tratte dalle foto

dell’originale, l’artista non esita. L’opera torna così a girare ed è esposta

in alcuni musei famosi, come la Tate di Liverpool e il Whitney di New York.

Certo non ha lo stesso impatto

dell’originale dipinto a mano, ma chi ha visto entrambe le copie sostiene che

sia comunque un buon lavoro.

“La copia è stata realizzata bene”, dice

Milinaire. “E, a giudicare dalle code di visitatori che ho visto formarsi

davanti al suo ingresso, credo sia stato un esperimento di successo”.

Pubblicato su Casa Vogue

Nessun commento:

Posta un commento